仿古瓦不同于現代瓦,除了古色古鄉的韻味外,外形上的圖案有著更為復雜的含義;現代瓦追求的是簡單,時尚,輕松,自由的時尚感;而仿古瓦有著更重要的歷史意義和文化元素,可以說象征著古人在歷史時代中的智慧。

仿古瓦包含了唐,宋,元,明,清,漢等等多種朝代的瓦的風格;對于仿古瓦的形狀基本上就是我們現在下圖所示的筒瓦,板瓦,這兩種;

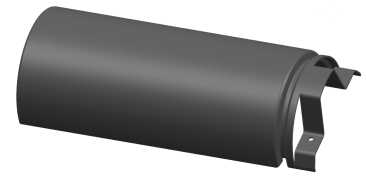

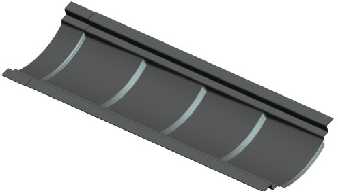

凸起來的這種跟竹筒一樣的,被叫做筒瓦,凹下來的板一樣的,被叫做板瓦;這這兩種組成的了流傳比較久遠的--仿古瓦。

筒瓦

板瓦

古人在選擇這兩種瓦型來裝飾屋面的時候也是經過多方面考慮的,每個都有自己的歷史由來:

筒瓦

戰國筒瓦

戰國建筑材料。戰國時期城市建設日益發達,隨之而起的是磚瓦制陶工藝的發展。這時,幾何印紋硬陶的發展,使它成為建筑材料的理想選擇。幾何印紋硬陶是在戰國時期流行于東南地區的一個品種。這類陶在胎土中含氧化鋁較高,需經高溫燒制。成后胎骨堅硬,呈灰黑色。戰國時期,制造大量硬陶,并在入燒前,在胎體上模印出回紋,米字紋等。幾何紋飾,作為建筑材料,同時達到裝飾效果。

這塊燕國筒瓦,瓦身鑲貼的三角形黻黼紋,交錯排列分成兩組。這類瓦可能是當時覆在宮殿墻頭上保護墻頭的“護墻瓦”。燕下都故城東西長約8公里,南北寬約4公里。中間有一南北縱貫的河道將其分為東西兩城。從東區出土的黻黼紋大型筒瓦看,當時燕下都的宮殿建筑是非常宏偉高大的。

唐代筒瓦

唐代長安建筑用瓦。有大小數種。最大的寬23.5厘米,厚3.1厘米,唇長4厘米,較小的寬15.2厘米和13.4厘米不等。其中大多數經過磨光,呈漆黑色,少數則未經磨制,呈灰色。解放以來,考古工作者先后在唐長安大明宮和青龍寺等遺址中多有發現。

覆蓋屋頂的陶質建筑材料。呈半筒形,前端有凹凸的瓦舌。個別的筒瓦有瓦釘孔。器表飾較粗的繩紋。器內除素面外,往往有麻點紋、斜方格紋、菱形紋等紋飾。器體長度一般40多厘米,長的可達50厘米以上,直徑為11厘米左右。一般為手制或模制,兩側有切割痕跡,舌部經陶輪旋轉。整器不夠規整,顯得較粗糙。但火候高,相當堅硬。筒瓦為陽瓦,覆蓋屋頂時,舌端朝上,相互疊扣。它與板瓦、瓦當相配,用于楚國宮殿及其它重要建筑物上,大量發現于楚城遺址中,其流行時代大約為春秋中期至戰國晚期。

板瓦

板瓦是瓦的一種,并非平板,而是帶有弧度,由筒型陶坯四剖或六剖制成,即弧度為圓筒的四分之一或六分之一。

板瓦是古代建筑覆蓋屋頂瓦的一種。用于阻擋雨水滲透。板狀,略有弧度,由筒形坯四剖或六剖之后燒造而成,使用時仰置在屋頂上,縫隙間可覆蓋簡瓦,構成筒瓦屋頂,或覆蓋板瓦,構成仰合瓦屋頂。以往認為最早見于西周時期。

琉璃板瓦就是在板瓦上掛上琉璃釉。板瓦上掛琉璃釉,并非是瓦面全部掛滿,而只是掛瓦的一部分。包括:鋪設屋頂時板瓦朝上的一面,即凹面,以及前后兩個弧形的斷面。這樣可以節省琉璃釉,又能達到用琉璃美化屋面和利用琉璃防水的目的。

板瓦原本可以用在普通民宅上,但上了琉璃釉的板瓦等級變高,就不能用任一般民宅建筑使用了。

筒瓦和板瓦從歷史上沿用到現在也體現了仿古瓦經歷了不少的變化,方寸之間和古人的智慧是密不可分的,現在我們看到的很多仿古建筑的瓦面,很多都是筒瓦和板瓦組成,特別在寺廟,仿古建筑,亭子很多都散發著仿古瓦古色古鄉的感覺。

|